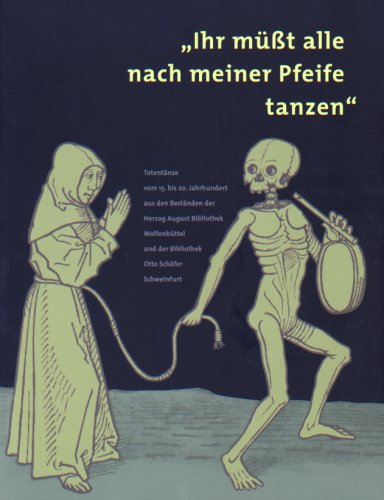

Der jähe massenhafte Tod in den Zeiten des Spätmittelalters mit seinen Pestepidemien und Seuchen ist eine Grundvoraussetzung für die Entstehung der Totentänze, die zuerst als monumentale Freskenzyklen Kirchen, Klöster und Friedhofsmauern schmückten. Als gemalte Bußpredigt mahnten sie alle Stände der christlichen Gesellschaft vom Papst bis zum Bettler, nicht als Sünder vom Tod überrascht zu werden, und riefen alle Menschen zur Umkehr und zu einem gottgefälligen Leben auf. In einem großen Reigen führen Personifikationen des Todes "springlebendig" die widerstrebenden, fast erstarrten Lebenden streng hierarchisch aufgereiht zum Tanz. Diese Ambivalenz des Makabertanzes, der ebenso zugleich die christliche Ständelehre wie ihre Aufhebung vor dem Tod propagieren konnte und damit auch Raum zur Ständekritik bot, haben dieser Gattung des Memento mori bis in unsere Tage Faszination verliehen. Die beiden bedeutendsten, heute nicht mehr existierenden Freskenzyklen des deutschsprachigen Raumes, die Totentänze von Basel und Lübeck, bilden mit ihrer Rezeption bis in die Gegenwart einen Schwerpunkt der Ausstellung. Ihre sprichwörtliche Berühmtheit, die u. a. durch das geflügelte Wort "He süht ut as de Dood van Lübeck" belegt ist, machte sie frühzeitig zu Sehenswürdigkeiten, die die jungen Adeligen auf ihren Kavalierstouren nicht auslassen durften. Seit dem Barock werden daher die wichtigsten monumentalen Totentänze in graphischen Folgen immer wieder reproduziert. Aber bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert hatte sich der Totentanz von den Kirchenmauern gelöst und etablierte sich als eigenständige, individuelle Erbauungsschrift, die religiöse Unterweisung und anspruchsvolle Unterhaltung bieten will. Der ursprüngliche Reigentanz wird dafür in Einzelbilder aufgespalten, die mit Holbeins 1538 erstmals veröffentlichten "Bildern des Todes" völlige Unabhängigkeit voneinander erlangen. Der Tod sucht die Menschen nun in ihrem Alltag heim, Kritik vor allem an den geistlichen (=katholischen) Ständen dominiert, aktuelle Ereignisse wie der Bauernkrieg hinterlassen ihre Spuren. Verzichtet wird auch auf den Dialog zwischen Tod und Mensch, den Bibelzitate und moralische Kommentare ersetzen. Die Holbeinschen Vorlagen werden über zwei Jahrhunderte lang kopiert oder variiert und bestimmen so lange Zeit das Bild des Totentanzes. Neuschöpfungen – auch in der monumentalen Kunst – bringen vor allem die Totenbruderschaften im Barock hervor. Abraham a Sancta Clara, der geistliche Vater der Wiener Bruderschaft, lässt in der Hofkirche einen neuen Zyklus nach seinen Entwürfen anbringen, den er als "Totenkapelle" auch in Buchform publiziert. Die Makabertänze der Aufklärung möchten den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. Daher tritt jetzt "Freund Hein" den Sterbenden gegenüber, die keine Standesvertre-ter mehr sind, sondern gleichrangige Individuen. Die vorherrschende Sittenkritik läßt den Tod vielfach selbstverschuldet erscheinen. Tödliche Unfälle im Heißluftballon oder bei chemischen Experimenten verweisen schon hier auf die "modernen" Totentänze des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die immer häufiger die Risiken der Industriegesellschaft thematisieren: Zug- und Automobilunfälle, defekte Gasleitungen und Luftverschmutzung. Zuvor hatte Alfred Rethel mit seinem berühmten Holzschnittzyklus "Auch ein Todtentanz" von 1849 den Makabertanz endgültig politisiert, in dem der Tod die Menschen zur Revolution verführt; diese fordert nach Rethels Ansicht nur sinnlose Opfer und kennt nur einen Sieger – den Tod. Die Totentänze des 20. Jahrhunderts bestimmt vor allem die Auseinandersetzung mit dem Krieg, mit der Bedrohung des Menschen durch den Menschen; später tritt auch die Umweltzerstörung hinzu. Der warnende Tod, der zu christlicher Umkehr aufruft, hat endgültig ausgedient, und der Makabertanz hat sich zu einem säkularen Thema gewandelt. Herzog August Bibliothek und Bibliothek Otto Schäfer haben weitestgehend aus ihren eigenen Beständen eine Auswahl getroffen, die diesen Wandel des Totentanzes vom 15. bis zum 20. Jahrhundert in seinem wichtigsten Medium – nämlich Druckgraphik und Buch – in rund 80 Beispielen dokumentiert. U.a. sind Arbeiten von Michael Wolgemut, Hans Holbein d.J., Jobst de Necker, Matthäus Merian d.Ä., Eberhard Kieser, Rudolf und Konrad Meyer, Salomon van Rustingh, Christian von Mechel, Johann Rudolf Schellenberg, Daniel Nikolaus Chodowiecki, Alfred Rethel, Tobias Weiss, Joseph Sattler, Lovis Corinth, Alfred Kubin, Frans Masareel, HAP Grieshaber, Horst Janssen und Felix M. Furtwängler zu sehen. Der Ausstellungskatalog enthält folgende Beiträge:

276 Seiten. Letzte Aktualisierung: 27.12.2006 |

|

Europäische Totentanz-Vereinigung,

Thalheimer Straße 7, 06766 Bitterfeld-Wolfen |